社労士コラム

~パソコンゲームに興じた時間が労働時間?会社が労働時間の管理を重視しなければならないそのワケとは?~

- 監修者

- 社会保険労務士法人ヒューマンリソースマネージメント

特定社会保険労務士 馬場 栄

3,500社を超える企業の就業規則改定を行ってきた実績を持つ。また、豊富な経験と最新の裁判傾向を踏まえた労務相談には定評があり、クラウド勤怠のイロハから給与計算実務までを踏まえたDX支援を得意としている。

https://www.human-rm.or.jp

目次

①その労働時間集計、実はリスクが潜んでいるかもしれません

労働基準法では労働時間を把握・管理する方法について具体的な規定が置かれていません。しかし、長時間労働の抑制や割増賃金の未払いを防ぐことを目的として、厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を示しています。ガイドラインでは、使用者が労働時間を適切に管理するための手段として、タイムカードやICカード、パソコンの使用履歴などの客観的記録をもとに確認し、適切に記録することが求められています。

また、始業・終業時刻の把握が自己申告制で行われる場合には、入退場記録やパソコン使用時間など、事業場内にいた時間がわかるデータをもとに調査が必要です。具体的には、自己申告と実際の滞在時間との間に大きな差がある場合は、実態調査を行い、必要に応じて労働時間を修正することが求められています。

あるいは、自己申告した労働時間を超えて事業場内にいた理由を労働者から報告させ、その報告内容が正確かどうかを確認する方法も可能としています。

たとえば、勤怠管理システムを使用して出退勤を管理していたとして、時間外労働が申請制であった場合、所定労働時間終了後から退勤記録までに申請がなかった労働時間について、企業側で状況を把握し、従業員に理由を報告させることが必要とされます。

②労働時間の把握について裁判ではどう扱われる?

近年の裁判においては、会社がタイムカード等により労働時間を管理していた場合に、この内容と異なる認定をする特段の事情が認められない限りは、タイムカード等の打刻時間に従って労働時間を認定すべきものとして、裁判所が判断することが多いようです。

【A判決】

本件は、従業員がパソコンのログ記録を提出し、それをもとに労働時間が出勤簿よりも長かったと認定された事例です。従業員は、自身が使用していたパソコンの起動・シャットダウンの記録を提示し、これが業務従事時間を示すと主張しました。

一方、会社は、ログ記録の信頼性を否定し、ログイン・ログアウトが人為的に行われた可能性を主張しましたが、ログ記録は会社の他の業務記録とも整合性があり、不正に改変された形跡はないと判断されました。また、従業員が使用していたパソコンは個人に割り当てされたもので、他者が頻繁に使用した証拠もないため、従業員の主張を裏付ける要素として受け入れられました。

ただし、ログ記録がある日は、従業員が主張する労働時間と認めるが、ログ記録がない日は、出勤簿の記載時刻を超える残業時間があったことを裏付ける的確な証拠ではないことから、出勤簿の記載の限度で残業時間があったものと認めるとしています。

【B判決】

会社を諭旨解雇された従業員が、残業代等の支払いを請求した内容です。

このケースでは、タイムカードによる打刻で労働時間が管理されていましたが、「残業は、自己都合による居残りで、仕事として行うものではなかった」、「パソコンゲームなどに集中し、あるいは離席をして仕事以外のことで時間を使っていた」と会社側は主張しました。

しかし裁判では、「労働時間の管理者を選任し、その者に時計を片手に各従業員の毎日の残業時間をチェックさせ、記録を取る等しなければ、タイムカードによる勤務時間の客観的事実を覆すことは困難である」とし、「タイムカードに打刻された時間は、仕事が行われたものと事実上推定される」と判断しました。

このように、労働時間管理を行うのは会社の責任であり、その管理を会社側が適切に行っていなかったことを理由に、労働者を不利益に扱うべきではない、と裁判所は判断する傾向にあると思われます。残業について裁判で争いとなった場合は、会社側に労働時間ではないという立証責任が課せられていると認識しておくとよいでしょう。

③安易に残業申請制度を取り入れてはいけないその理由とは

前述のとおり、労働時間の管理は会社に責任がありますので、残業を申請制とする場合にはよく検討をしてから制度を取り入れる必要があります。

よくある誤った導入事例として、下記のようなものがあります。

- ・会社や職場の雰囲気、上司の圧力から残業を申請しにくい風土があり、残業をしたい、もしくは残業をしたが、申請できていないケースがある

- ・メールの送受信、資料作成など、会社が残業をしていることを把握しているが見て見ぬふりをしている

- ・残業を申請しにくいがために、仕事を持ち帰り未申請残業が知らずうちに起こっている

これらの事例では、実際に残業した時間が申請や承認されていないため、残業未払いの温床ともなりえます。

このような事態とならないためにも、残業申請制度を導入する際には、会社側が残業申請制度を厳格に運用することが重要です。

具体的には下記の点に注意が必要です。

- ・残業申請制度は導入するだけではなく、運用ルールをきちんと定めたうえで、管理者や従業員双方で厳格にルールに沿って運用できるようにする

- ・従業員の残業申請を承認しない場合、承認しない理由をきちんと説明できるようにし、その後改善されるよう指導をする

- ・未申請残業のリスクを管理者にも浸透させ、残業を申請しづらい風土を改善する

- ・残業申請をしない従業員に対して、ルールを遵守するよう都度指導をきちんと行う

このように会社として、管理者や従業員も一体となり、ルールを遵守した運用ができるようにする必要があります。また、残業申請制度を始めたときだけでなく、運用を継続していく必要があります。

また、残業時間の削減を目的の一つにしている場合には、残業の削減推進を個人任せにするのではなく、管理者や会社主導で業務の見直しや人員調整など、会社としての取り組みも重要となります。

④残業申請制度を効率的に運用する手段とは

前述のとおり裁判では、勤怠管理システム等の打刻時間をそのまま労働時間として認定するという可能性があります。

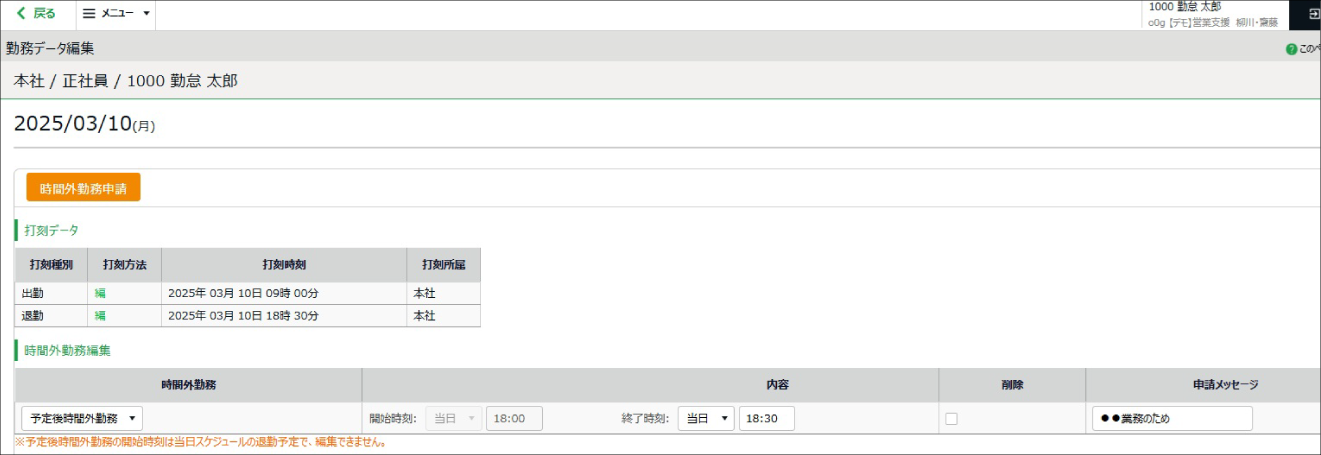

例えば、勤務予定時間9:00~18:00の日に、出勤打刻8:20、退勤打刻18:37を登録し、出勤前および退勤後に対して残業申請がなかったケースで考えてみます。

この勤務時間との乖離について、

出勤前は、「会社に着いた時間に打刻をしただけで、実際は朝食を食べながら新聞を読んでいた」、一方、退勤後は、「定時に退勤して同僚と話をしていたが、打刻を忘れたことにあとから気づき、打刻をしたため残業ではない」、といったやり取りを都度できればいいですが、管理者はどの会社でも多忙であることが多く、従業員の労働時間の確認ができるとは限りません。また、裁判となった場合はこの「出勤前の40分と退勤後の37分」が労働時間ではないということ

を会社が立証する必要があります。

そのような場合、勤怠管理システム内の機能をうまく利用するようにするとよいでしょう。

①勤怠管理システムの未申請残業通知機能を利用し、申請がない残業時間について、従業員に確認をするステップを入れるようにします。その通知に対して残業をしていた場合には申請するよう、ルールを定めておくことで申請漏れ等の削減が図れます。

②勤怠確認機能を利用し、労働時間と労働時間として計上されていない時間を含めた在社時間の差を従業員に確認するステップを踏むようにします。この勤怠確認機能による確認を図ることで労使の認識のずれを埋めることができるようになります。

このように勤怠管理システムできちんと運用しておくことで、会社として未申請残業に対する対策を講じることができます。

残業申請制度を導入する際には、制度が形骸化しないよう運用とシステムの利用の両輪を回しつつ、適切な労務管理を徹底することが求められます。導入後は残業の申請や承認が正確に運用されているかを定期的に見直し、問題があればすみやかに改善を図りましょう。

セコムトラストシステムズからのご紹介

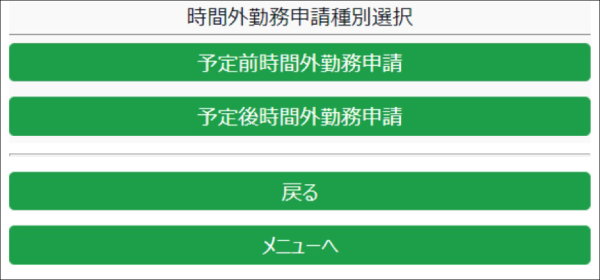

最後に、セコムトラストシステムズから、労働時間の管理に関する「セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition」の機能についてご紹介します。

残業申請制度を取り入れる場合は、企業側の適切な労働時間管理が欠かせません。スムーズな運用には、申請しやすい環境整備(風土づくり)とともに、残業が発生した時点で、すみやかに申請できる仕組みを用意することが重要です。

そのためには、場所を問わず利用できるパソコンやスマートフォンを活用した管理方法をお勧めします。そうすることで、従業員は残業申請が行いやすくなり、管理者も正しい労働時間の把握が可能になります。

《PC(WEB)画面》

《スマホ画面》

さらに、労使間の認識のずれを防止する意味でも、従業員が自身の1か月間の勤務状況を確認できる《勤怠確認機能》を備えることも重要です。この機能を活用することにより、正確な勤務実績の把握ができることに加え、残業申請を忘れている日がないかの確認を自ら行っていただくことにも繋がります。