社労士コラム

~【注目キーワードは最低賃金】地方労働行政運営方針を労務管理に活用する~

- 監修者

- 社会保険労務士法人ヒューマンリソースマネージメント

特定社会保険労務士 馬場 栄

3,500社を超える企業の就業規則改定を行ってきた実績を持つ。また、豊富な経験と最新の裁判傾向を踏まえた労務相談には定評があり、クラウド勤怠のイロハから給与計算実務までを踏まえたDX支援を得意としている。

https://www.human-rm.or.jp

目次

地方労働行政運営方針とは

「地方労働行政運営方針」とは、厚生労働大臣が各都道府県労働局長に対し、当該年度に重点的に取り組むべき行政課題を通達するものです。これは、国の労働政策の基本方針を地域レベルでの具体的な行政活動に落とし込むための、行政内部における指導的文書としての性格を持ちます。各都道府県労働局は、この方針に基づき、管内の実情を踏まえ、独自の行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を行います。したがって、本方針は労働行政の動向を把握するための重要な資料です。年度当初に内容を確認すれば、労働基準監督署による監督指導の重点項目や、各種助成金の運用方針などを予測できます。

令和7年度の方針においては、働き方改革や多様な人材の活躍促進といった継続的な課題に加え、より具体的な制度改正や新たな支援策の施行・定着に重点が置かれています。例えば、「ジョブ型人事制度の本格導入」は、年功序列的な処遇から職務の価値に基づく処遇への転換を促すものであり、企業にはジョブディスクリプション(職務記述書)の整備や公正な評価制度の構築が求められます。「フリーランス保護に関する法的枠組みの強化」では、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)の施行に伴い、事業者間の取引条件の明示義務やハラスメント対策などが監督指導の対象となります。これらは、企業の人事労務管理に直接的な影響を及ぼす重要な変更点です。

【実務への影響】変更点に伴う具体的な留意事項

本方針では多岐にわたるテーマが掲げられていますが、今回注目したのは「最低賃金・賃金の引上げに向けた支援」です。これは、長引くデフレ経済からの脱却と「成長と分配の好循環」を実現するための政府の経済政策の根幹をなすものであり、最優先課題の一つとして位置づけられています。賃金は、企業経営においては主要なコスト要因であると同時に、労働者にとっては生活の基盤であり、その動向は国内消費を左右する極めて重要な要素です。

以下は、方針内の表現をまとめたものです。

●最低賃金に関する課題

- ・「同一労働同一賃金」の徹底

正規・非正規という雇用形態の違いを理由とする不合理な待遇差の解消を求めます。基本給や賞与、各種手当、福利厚生など、あらゆる待遇について点検し、職務内容や貢献度が同じであれば同一の待遇を確保することが企業の責務です。 - ・「年収の壁」への対応

社会保険料負担を避けるための就業調整は、労働力不足を深刻化させる一因です。キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」などを通じ、労働者が自身の希望に応じて就労時間を延長できる環境を整備します。 - ・能力開発支援

雇用形態にかかわらず、誰もが主体的に能力開発に取り組めるよう、リスキリング(学び直し)の機会を提供し、産業構造の変化に対応できる人材育成を推進します。

今回は、このうち『最低賃金に関する課題』を取り上げ、最新の状況も踏まえて企業が取るべき対策を解説します。

令和7年度最低賃金の動向

令和7年度の地域別最低賃金について、中央最低賃金審議会が示した引上げ額の「目安」は、A・Bランク63円、Cランク64円です。この目安どおりに各都道府県で改定されれば、全国加重平均は1,118円(+63円/+6.0%)となります。最終額は、各地方審議会の審議・答申を経て都道府県労働局長が決定します。

| ランク | 都道府県 | 金額 |

|---|---|---|

| A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | 63円 |

| B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、 福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、 和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |

63円 |

| C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄 |

64円 |

この目安どおりに改定が実施されれば、現在900円台の31県を含め、すべての都道府県で最低賃金が1,000円を超えることになります。これは、労働市場における賃金水準の底上げを象徴する出来事と言えます。

近年の引上げ額は拡大傾向にあり、この動向は今後も継続するものと予測されます。最低賃金の上昇は、最低賃金で働く労働者だけに影響するものではありません。その近傍の賃金水準で働く労働者の賃金にも波及効果を及ぼし、賃金体系全体の改定を促す可能性があります。企業は、これを一時的な変化ではなく、構造的な変化として捉え、長期的な視点での対応が求められます。

| 年度 | 全国平均金額 | 引上げ額 | 引上げ率 |

|---|---|---|---|

| 令和7年(2025年) | 1,118円 | 63円 | 6.0% |

| 令和6年(2024年) | 1,055円 | 51円 | 5.1% |

| 令和5年(2023年) | 1,004円 | 43円 | 4.5% |

| 令和4年(2022年) | 961円 | 31円 | 3.3% |

| 令和3年(2021年) | 930円 | 28円 | 3.1% |

| 令和2年(2020年) | 902円 | 1円 | 0.1% |

※引上げ率は全国加重平均値の変動を含むため、数値が若干異なる場合があります

最低賃金制度の基礎と適用時の注意点

●最低賃金の算出方法

使用者は、労働者に対し最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金法に違反した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。賃金が最低賃金額を上回っているかは、以下の計算式で時間額に換算して確認します。

- ① 日給制

日給÷1日の所定労働時間 - ② 月給制

月給÷1か月の平均所定労働時間数 - ③ 出来高払制その他請負制

出来高払制等によって計算された賃金総額 ÷ 当該賃金計算期間に出来高払制等によって労働した総労働時間数 - ④ 日給や時給、出来高払いが組み合わさっている場合

①、②、③の計算式により、時給換算した額の合算額

●算定から除外される賃金

最低賃金の対象となる賃金を算出する際、以下の手当・賃金は算入されません。これらは、通常の労働時間の労働に対する対価とは性質が異なると解されるためです。

- ・精皆勤手当、通勤手当、家族手当

- ・時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金

- ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

- ・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

●適用ミスの典型例

- ・適用地域

適用される最低賃金は、本社所在地ではなく、労働者が実際に就労する事業所の所在地のものが基準となります。例えば、本社が東京にあっても、福岡の支店で勤務する従業員には福岡県の最低賃金が適用されます。 - ・在宅勤務(テレワーク)

労働者の居住地ではなく、所属する事業所の所在地のものが基準となります。 - ・派遣労働者

派遣元事業主の所在地ではなく、派遣先事業所の所在地のものが基準となります。 - ・固定残業代

固定残業代を除いた基本給部分を時間額換算した際に、最低賃金を下回る事例が散見されます。固定残業代はあくまで割増賃金であり、最低賃金の算定基礎からは除外して計算する必要があります。

最低賃金引上げが企業経営に与える影響

●人件費および社会保険料負担の増加

最低賃金の上昇は、直接的な人件費の増加に繋がります。さらに、賃金上昇に伴い、その額を算定基礎とする雇用保険料や社会保険料の負担も増加します。特に、最低賃金付近で多数のパートタイム・アルバイト労働者を雇用する飲食業や小売業などでは、経営への影響は甚大です。

加えて、社会保険の適用拡大が段階的に進む方針です。具体的には、賃金要件の撤廃(公布後3年以内・全国平均最低賃金1,016円以上が条件)、企業規模要件の縮小・撤廃(概ね10年で段階的)等が定められました。最低賃金引上げと相まって、保険加入拡大と保険料負担増の双方に備えた制度設計が必要です。

●労働力確保の困難化(人手不足の深刻化)

労働者の中には、社会保険料負担等を理由に、扶養の範囲内での就労を希望する層が一定数存在します。最低賃金が引き上げられると、従来と同じ労働時間でも収入が扶養の基準を超えてしまうため、労働時間を抑制する「就業調整」の動きが広がる可能性があります。これにより、企業側は労働力の確保が一層困難になり、人手不足が深刻化する懸念があります。

企業が講じるべき実践的対策

●賃金制度および人事制度の見直し

就業調整の背景にある手取り収入の減少懸念を払拭するため、社会保険に加入してもなお手取り収入が維持・向上するような賃金体系やキャリアパスを設計・提示することが重要です。パートタイム・アルバイト労働者の職務内容や責任範囲を見直し、それに見合った処遇改善や正規雇用への転換を検討することも有効な手段です。

●生産性の向上

人件費の上昇を吸収するためには、労働生産性の向上が不可欠です。まず、既存の業務プロセスを詳細に分析し、「廃止・削減・代替」の観点から見直しを行います。ITツールの導入による業務自動化や、従業員のスキルアップ研修への投資などを通じ、付加価値の最大化を図るべきです。精神論に頼るのではなく、仕組みとして生産性を高めるアプローチが求められます。

●勤怠管理システムの活用

手作業による勤怠管理や給与計算は、計算ミスや法改正への対応漏れといったリスクを内包します。これらのリスクを回避し、管理業務を効率化するため、勤怠管理システムの導入が強く推奨されます。正確な労働時間管理は、コンプライアンス遵守の基盤であると同時に、人件費の適正な管理にも寄与します。

まとめ:最低賃金引上げという構造的変化への適応

●最低賃金の上昇は継続的な潮流である

今回の引上げは一過性のものではなく、今後も継続する構造的な変化と認識し、長期的な視点で経営戦略を策定する必要があります。

●コスト管理と労働力確保は表裏一体の課題である

賃金制度の見直しと生産性向上への取り組みは、同時に推進すべき経営課題です。

●公的支援策を最大限に活用する

国や地方自治体は、企業の取組みを支援するための多様な制度を用意しています。これらを積極的に情報収集し、活用することが肝要です。

この大きな変化を経営上の脅威と捉えるか、事業変革の好機と捉えるかは、企業の対応に懸かっています。

セコムトラストシステムズからのご紹介

最後に、セコムトラストシステムズから、人件費の適正管理をするためにご活用いただける「セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition」の機能についてご紹介します。

実際の現場では、「予定していたシフトと実際の勤務実績が大きく乖離してしまう」「人件費がどこで膨らんでいるのか把握しきれない」といった課題をよく耳にします。

こうした課題に対しては、勤怠管理システムの予実管理機能を活用することが有効です。

ここでは、セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition の代表的な機能を2つご紹介します。

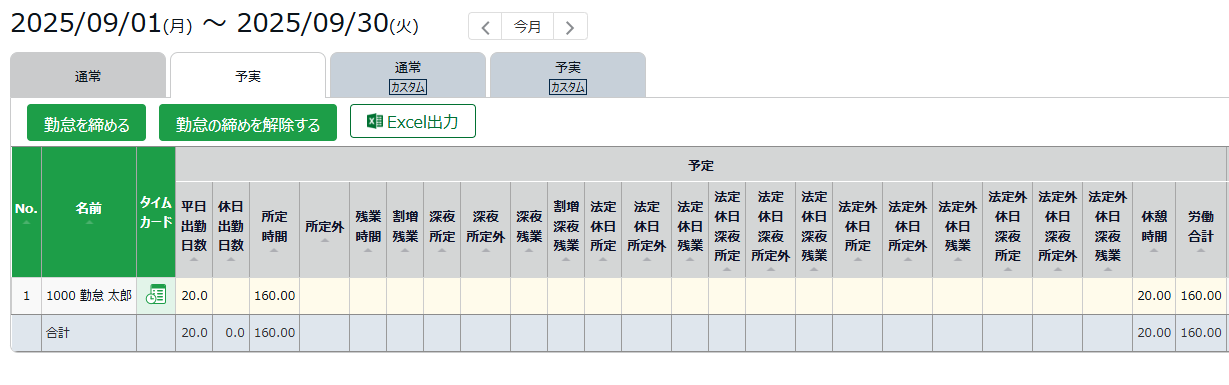

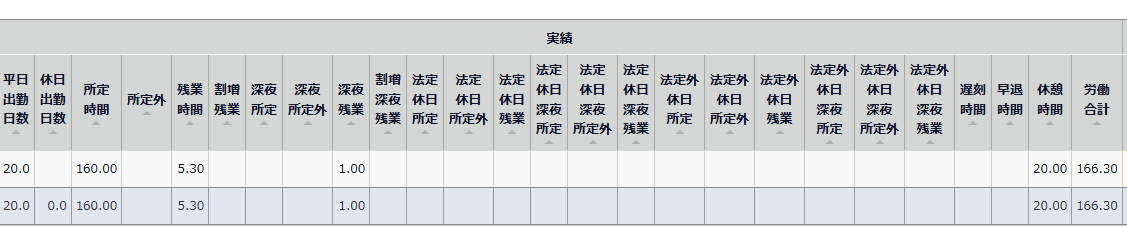

《予定と実績の差異を「見える化」する予実管理機能》

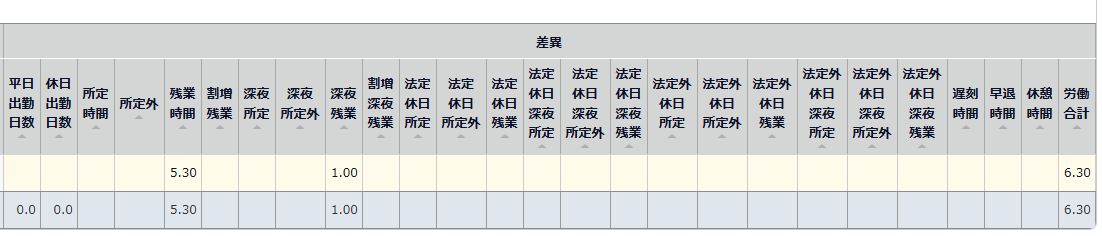

- ・シフト予定と実際の勤務実績(日数・時間・人件費概算)を自動で集計し、予定と実績の差異を一目で把握できます。

- ・どの拠点・どの時間帯で人件費が膨らんでいるかを可視化できるため、コストコントロールや人員配置の最適化に役立ちます。

予定

実績

差異

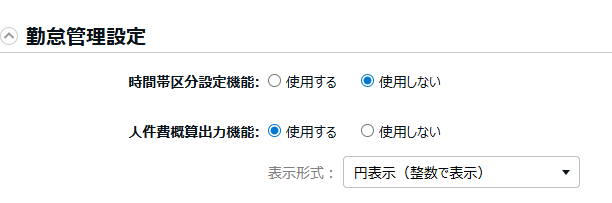

《人件費概算出力機能》

勤怠データやシフト情報をもとに、人件費の概算金額を自動で算出・出力できます。

時給や日給、各種手当などを設定しておけば、実績ベース・予定ベースそれぞれで人件費を簡単に比較・確認できるため、「どの部署・どの時間帯で人件費が想定より増減しているか」を即座に把握できます。

この機能により、人件費の予算管理やコスト分析が効率化され、経営判断や現場の改善活動にも活かしやすくなります。