社労士コラム

~規程と運用のずれを放置するのは危険!「労使慣行」の4つの成立条件と見直し手順~

- 監修者

- 社会保険労務士法人ヒューマンリソースマネージメント

特定社会保険労務士 馬場 栄

3,500社を超える企業の就業規則改定を行ってきた実績を持つ。また、豊富な経験と最新の裁判傾向を踏まえた労務相談には定評があり、クラウド勤怠のイロハから給与計算実務までを踏まえたDX支援を得意としている。

https://www.human-rm.or.jp

目次

①労使慣行とは何か?

「うちの会社では昔からこうやっているから」「前任者から引き継いだとおりに処理している」。こんな言葉を職場で聞いたことはありませんか? これらの「当たり前」が、実は法的な意味を持つ「労使慣行」として扱われる可能性があります。

労使慣行とは、企業内で長期間にわたって繰り返され、労使双方が当然のこととして受け入れている慣習や取り扱いのことです。就業規則に明記されていなくても、事実上のルールとして機能し、時には就業規則よりも強い拘束力を持つことがあります。

②労使慣行が成立する条件

労使慣行が成立する条件は、一般的に以下の4つが挙げられます。条件を満たすことで、事実上のルールとして労使慣行が成立し、企業や従業員に影響を与えることになります。

●同種の行為または事実が長期間反復継続して行われていること

ある行為や状態が、相当な期間にわたって反復継続されていることが必要です。単発的な事象や一時的な措置では労使慣行とはいえません。

具体的に何年という明確な基準はありませんが、一般的には数年以上の継続性が必要とされます。継続的な適用実績が、その慣行が組織内に根付いている証となります。

●当事者がこれに従うことを明示的に排斥していないこと

会社が、その行為や状態を認識していながら、特段の異議を唱えることなく黙認していることが必要です。会社側が「例外的な取り扱いであり、今後も継続するものではない」と明示的に通知していない場合、従業員はそれを当然の権利として認識している可能性があります。

経営陣が意識せずに運用していたとしても、従業員が継続的にその取り扱いを受けていた場合、労使慣行として成立する可能性が高まります。

●規範意識が共有されていること

従業員の間で、その行為や状態が当然のこととして受け入れられ、遵守されるべきであるという規範意識が共有されていることが必要です。

単なる事実上の行為の反復だけではなく「そうあるべき」という意識があり、明示的な合意である必要はありません。暗黙の了解や共通認識として存在していれば条件を満たしていることなります。例えば、始業時間が厳密に管理されておらず、多少の遅刻が黙認されている場合、従業員は「会社が遅刻を認めている」と考え、習慣化してしまうことがあります。

●合理性

慣行の内容が、社会通念や信義則に照らして合理的であることが必要です。不当に労働者の権利を侵害するような慣行や公序良俗に反するような慣行は、労使慣行として認められません。合理性の判断は、慣行の内容、その業界の特性、企業の規模、従業員の数など、さまざまな要素を考慮して判断されます。

③労使慣行の種類と具体例

労使慣行は、明確なルールがないまま企業内で定着することが少なくありません。ここでは、代表的な労使慣行の具体例をいくつか紹介します。

●短時間の休憩を取る習慣

就業規則には明記されていないものの、「午前10時に全員が5分程度のコーヒーブレイクを取る」といったように、特定の時間帯に短時間の休憩を取る習慣が長年続いている場合、従業員は当然の権利として考えることがあります。

企業側がこの休憩を廃止しようとすると、不満が高まり、労働環境の変更として問題視されることがあるため注意が必要です。また、休憩の有無が部署によって異なる場合、不公平感が生じて労使トラブルの要因になりえます。

●年次有給休暇のメール申請

従業員がメールで年次有給休暇を申請することが長年認められている場合、会社側が突然「今後は書面でのみ申請を受け付ける」と方針を変更すると、「申請のハードルが上がった」として従業員の反発を招くことがあります。このような変更は、年次有給休暇の取得妨害と受け取られる可能性があり、労働トラブルにつながるリスクもあります。

また、メール申請では記録が曖昧になりやすく、申請内容や残日数の管理のためにも勤怠管理システムの活用をお勧めします。

●就業規則と異なる賃金計算

例えば「多少の遅刻が許容されている」場合、遅刻に対して適切な賃金控除が行われていない可能性もあります。この点で、就業規則の記載と異なる方法で賃金の計算が行われているといえます。

賃金は、従業員の生活に直結する問題であり、是正する際の対応を間違えると労使間の信頼関係を損なう要因となります。企業の対応が不十分な場合は、従業員のエンゲージメントの低下や企業イメージの悪化につながることもあるため注意が必要です。

●曖昧な労働時間の管理

始業時刻に対する管理が緩やかで、多少遅れて出社しても問題視されない運用が続いている場合は、従業員はその慣行が容認されていると認識します。会社が急に厳格な時間管理を求めるようになると、従業員の不満が高まり、職場環境の変化に対する反発が起こる場合もあるでしょう。

また、始業時刻のルールが曖昧なままでは、業務の進行に遅れが生じたり、時間外労働の管理が不明確になったりすることで、未払い残業代の問題が発生することもあります。労働時間の管理を徹底する際は、従業員への十分な説明と段階的な制度導入が必要です。

④労使慣行が認められた判例

労使慣行が裁判で認められた例があります。ここでは、労使慣行が認められたものを2つ紹介します。

●定年再雇用が認められた判例

55歳の定年退職後に再雇用することが労使慣行として確立されているかが争われた事例です(当時の規定であり、現在ではそもそも60歳未満の定年制は違法)。

判断のポイントとなったのは、会社が就業規則で55歳定年制を定めていたものの、実際には定年退職を適用する意思がなかった点です。また、過去の事例では、定年到達後も特に退職の手続きを取らず、最終的には定年延長に関する労使協定が締結されていた点にあります。

この判決では、たとえ就業規則上は使用者に再雇用の裁量権があるとされていても、実務上、特別な欠格事由がない限り再雇用するという労使慣行が確立している場合、使用者には再雇用義務が生じると判断されました。

●退職金の支払いが認められた事例

本件は、退職金規程が存在しない会社を退職した元従業員が、「1年以上勤務した従業員には退職金が支払われる」という労使慣行があったとして、退職金を請求した事例です。

判断のポイントとなったのは、会社には正式な退職金規程がなかったものの、経理担当者が複数の退職金支給基準案を作成し、代表取締役に基準の明確化を提案していた点です。また、勤続年数に応じた退職金の支給基準が策定され、過去の退職者にも同じ基準に基づいて支給されていました。

その結果、就業規則や退職金規程が存在しない場合でも、一定の基準に基づき退職金が支払われている実績があれば、労使慣行として認められる可能性があることを示しています。

⑤労使慣行の調査方法

自社の労使慣行を正確に把握するためには、客観的な調査を行うことが大切です。さまざまな方法を組み合わせることで、実態をより深く理解することができます。ここでは、代表的な調査方法を紹介します。

●従業員アンケート

従業員に対してアンケートを実施することで、これまでの業務の進め方や職場の慣習についての意識を把握できます。無記名形式にすれば、より率直な意見を収集しやすくなるでしょう。

●管理職へのヒアリング

管理職に対して部下の働き方や業務の進め方についてヒアリングを行うことで、現場での慣行が把握できます。

例えば、「従業員の間で受け継がれている慣習はあるか」といった質問でヒアリングを行えば、暗黙のルールや改善すべき点を把握することができます。

●過去の資料や記録の分析

これまでの労務管理に関する資料や記録を分析することで、労使慣行がどのように形成されてきたのかを確認できます。就業規則や労働協約、過去の労使交渉の記録を見直すことで、規程と実態との乖離を把握することが可能です。

また、判例や行政の指針も参照すれば、より広い視点から検討できるでしょう。

⑥労使慣行の適正化と見直し手順

労使慣行を適正化するためには、以下の手順で適切に行う必要があります。

1・実態調査

企業が労使慣行を適正に見直すためには、まず自社の状況を正確に把握する必要があります。従業員へのアンケートや管理職へのヒアリングを実施し、どのような労使慣行が存在するのかを調査しましょう。また、過去の労務管理に関する記録を精査し、慣行の変遷や適用範囲を確認することも大切です。

2・労使協議の実施

調査の結果、見直しが必要と判断された場合は、労使協議を通じて合意形成を図ります。特に、長年続いてきた慣行を変更する際には、従業員の理解を得ることが求められます。突然の変更は従業員の不満を招き、業務に支障をきたす可能性があるため、段階的な移行措置を検討することが望ましいです。必要に応じて、社会保険労務士や弁護士などの専門家に協力を仰ぎましょう。

3・就業規則の改定と従業員への周知

見直しの内容が決まった後は、それを就業規則に明文化し、従業員に対して周知する必要があります。説明会の開催や社内通知を通じて、変更内容を十分に理解してもらうことが重要です。周知が不十分な場合、従業員の混乱や誤解を招く可能性があるため、会社側は丁寧な説明が求められます。

まとめ

労使慣行の適正化は、企業の持続的な成長にとって不可欠です。企業と従業員の双方にとって納得のいくルールを作り、適切な労務管理と健全な職場環境を構築していきましょう。労使慣行の見直しを検討する際には、社会保険労務士などの専門家と連携し、法的観点からも適切な対応を進めるのも一つの方法です。

セコムトラストシステムズからのご紹介

最後に、セコムトラストシステムズから、正確な情報把握のためにご活用いただける「セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition」の機能についてご紹介します。

《従業員の申請、管理者の承認について》

「セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition」では、休暇申請や残業申請などの各種申請を、PC・タブレット・スマホなどのデバイスから簡単に行うことができます。

例えば、先ほどの事例にあった、年次有給休暇のメール申請を業務効率化のために、本機能に置き換えると、有給休暇の残数も確認できることから従業員の利便性も向上します。

■従業員(申請画面)

■管理者(承認画面)

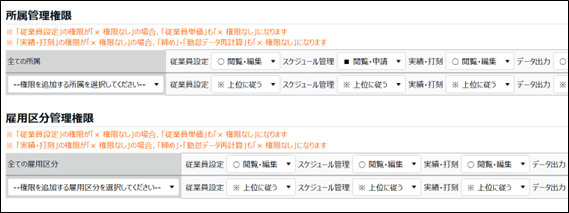

《管理者の権限設定について》

「セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition」では、管理者ごとに申請・承認の権限を細かく設定することができ、部署や役職に応じた柔軟な運用が可能です。例えば、人事部門の責任者には全権限を付与し、拠点責任者には自拠点の申請のみを閲覧・承認できるように設定することができます。このような詳細な権限管理により、組織の規程に沿った運用を実現し、労使慣行の適正化も図りやすくなります。