社労士コラム

~【“年収の壁”が変わる!】人事担当者が今すぐやるべき実務対応の全知識~

- 監修者

- 社会保険労務士法人ヒューマンリソースマネージメント

特定社会保険労務士 馬場 栄

3,500社を超える企業の就業規則改定を行ってきた実績を持つ。また、豊富な経験と最新の裁判傾向を踏まえた労務相談には定評があり、クラウド勤怠のイロハから給与計算実務までを踏まえたDX支援を得意としている。

https://www.human-rm.or.jp

目次

はじめに

2025年に本格化する「年収の壁」に関する一連の制度改正は、すべての企業に実務上の対応を迫る重要な変更です。社会保険の適用拡大は、人件費の増加という直接的な課題だけでなく、人材確保や定着率向上につながる戦略的な転換点でもあります。本記事では、人事労務担当者の皆様がこの複雑な改正を正確に理解し、具体的な対策を進めるための実務ガイドとして、ポイントを解説します。

企業実務で押さえるべき5つの「年収の壁」

まず、今回の改正で影響を受ける「年収の壁」の全体像を、企業実務の観点から整理します。これらの壁が、従業員の働き方をどのように制約し、企業の労務管理に影響を与えてきたかを理解することが、適切な対策の第一歩となります。

●103万円の壁(所得税)

従業員本人の所得税が発生する基準です。配偶者控除の適用基準でもあったため、扶養内での勤務を希望する従業員の労働時間調整の最大の要因となってきました。

今後の変化と実務への影響:令和7年度の税制改正により、従来の「扶養は103万円以下」という単純な判断はできなくなり、担当者にはより精密な知識と正確な事務処理能力が求められます。

- ・所得税非課税基準の引き上げ:所得税の非課税基準は実質160万円に引き上げられます。

- ・配偶者控除の見直し:配偶者控除の適用基準は123万円となります。

- ・特定親族特別控除の創設:19歳以上23歳未満の親族(大学生など)の給与収入が123万円を超えると、従来の「扶養控除(特定扶養親族)」の対象から外れ、代わりに収入額に応じて控除額が変動する「特定親族特別控除」が適用されます。

●130万円の壁(社会保険の扶養)

従業員の配偶者(多くは世帯主)の税負担に影響する基準です。直接的に従業員の給与や保険料に影響はありませんが、世帯収入を重視する従業員にとっては就業調整の一因となるため、面談などの際に知識として押さえておく必要があります。

なお、今回の改正では、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合にも、世帯主の税負担に影響する「特定親族特別控除」が創設されました。これは配偶者を対象とする150万円の壁とは別の制度ですが、同様に世帯収入に影響を与えるものです。詳細は「103万円の壁(所得税)」の項目で解説しています。

●雇用保険の壁

年収の壁ではありませんが、働き方によって加入するか否かが変わる「壁」です。週の所定労働時間が20時間以上で加入義務が発生します。失業給付や育児・介護休業給付の対象となるため、従業員のセーフティネットとして重要です。

今後の変化と実務への影響:2028年10月以降、この基準は週10時間以上に拡大されます。より短時間の勤務者も加入対象となるため、該当する従業員の洗い出しと、資格取得手続きの徹底が必要になります。

どう変わる?制度改正の核心と企業へのインパクト

今回の制度改正で最も重要なのは、「106万円の壁」を構成してきた「賃金要件」と「企業規模要件」の撤廃です。

●ポイント1:「賃金要件」の撤廃

「月額8.8万円以上」という要件が廃止されます。近年の最低賃金上昇で、週20時間働けば、この要件は満たされる状況になるため、今後は「労働時間」が社会保険加入の主たる基準となります。これにより、時給額にかかわらず「週20時間以上」働く従業員は原則として適用対象となり、管理がシンプルになる一方、対象者は大幅に増加します。

●ポイント2:「企業規模要件」の段階的撤廃

現在は「従業員51人以上」の企業が対象ですが、下表の通り段階的に撤廃され、最終的には全事業所が対象となります。

| 予定時期 | 企業規模要件 |

|---|---|

| 2027年10月 | 36人以上 |

| 2029年10月 | 21人以上 |

| 2032年10月 | 11人以上 |

| 2035年10月 | 完全撤廃 |

この2つの改正は、これまで社会保険の適用が免除されてきた多くの中小企業にとって、保険料の事業主負担という新たなコストが恒常的に発生することを意味します。資金計画や事業計画への影響は避けられません。

従業員への説明で押さえるべき重要ポイント

制度変更に伴う従業員の不安を払拭し、建設的な対話を行うためには、客観的な事実に基づき、メリットとデメリットを丁寧に伝えることが不可欠です。特に、以下の点をセットで説明し、従業員の納得感を醸成することが、前向きな働き方の選択を促す鍵となります。

- 手取り額への影響(デメリット)

社会保険料の負担により、短期的な手取り額が減少する可能性があることを率直に伝えます。具体的な金額は個別に試算して提示することが望ましいでしょう。 - 将来の年金受給額の増加(メリット①)

厚生年金に加入することで、将来受け取る老齢年金が国民年金のみの場合に比べて手厚くなることを説明します。 - 手厚い医療保障(メリット②)

病気や怪我で連続して4日以上働けなくなった場合に、給与の約3分の2が保障される「傷病手当金」制度が利用できるなど、万が一の際のセーフティネットが強化されることを伝えます。 - 保険料の労使折半(メリット③)

支払う保険料の半分は会社が負担していることを伝え、国民健康保険などに個人で加入する場合と比較した有利性を説明します。

改正に向けた企業の具体的なアクションプラン

今回の改正は、付け焼き刃の対応では乗り切れません。計画的かつ戦略的なアプローチが求められます。

●STEP1:現状把握と影響範囲の特定(~今すぐ)

適用対象者の洗い出し:現在の勤怠実績に基づき、「週20時間以上」勤務している、またはその可能性がある従業員をリストアップします。

人件費インパクトの試算:洗い出した対象者に基づき、新たに発生する社会保険料の事業主負担額を月次・年次で試算し、経営計画に織り込みます。

勤怠管理・給与計算システムの確認:現在のシステムが、新たな対象者の社会保険料計算や控除に問題なく対応できるかを確認します。

●STEP2:従業員への情報提供と意向確認(~2026年度中)

全社的な情報提供の実施:制度改正の概要、自社への影響、社会保険加入のメリット・デメリットなどをまとめた資料を作成し、説明会や社内ポータルで全従業員に周知します。

個別面談の実施と意向調査:STEP1で洗い出した対象者全員と個別面談を実施します。会社の試算(手取りへの影響額など)を提示したうえで、今後の働き方(労働時間を維持するか、20時間未満に抑えるか、あるいはさらに増やすか)に関する意向を丁寧にヒアリングします。

●STEP3:新制度への対応と組織体制の構築(~2027年以降段階的に)

就業規則・雇用契約書の見直し:従業員の働き方の変更に伴い、労働条件を明記した雇用契約書を再締結します。必要に応じて、短時間正社員制度など多様な働き方を規定する就業規則の見直しも検討します。

- 助成金の活用

従業員の処遇改善を支援する「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」などの活用を検討し、コスト負担を軽減します。 - 採用計画と人員配置の見直し

従業員の「働き控え」によって不足する労働力を予測し、新たな採用計画や、DXによる省人化、既存従業員の多能工化といった対策を講じ、事業運営に支障が出ない体制を構築します。

まとめ

社会保険の適用拡大は、企業にとって短期的にはコスト増という厳しい側面を持ちます。しかし、中長期的な視点で見れば、これは従業員のセーフティネットを拡充し、安心して長く働ける環境を整備することで、人材の確保・定着を促進し、企業の持続的な成長を支える重要な経営基盤の強化に他なりません。

今回の変革を単なる「受け身の対応」で終わらせるのではなく、従業員のエンゲージメントを高め、多様な人材が活躍できる魅力的な組織へと進化するための「攻めの機会」と捉えること。その戦略的な視点が、これからの時代を勝ち抜く企業の人事労務担当者には求められています。

セコムトラストシステムズからのご紹介

最後に、セコムトラストシステムズから、法改正に対応するために労働時間の正確な把握・管理にご活用いただける「セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition」の機能についてご紹介します。

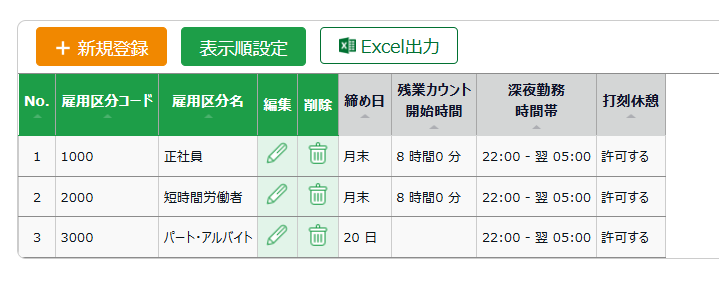

《雇用区分の自由な登録・編集が可能》

雇用区分とは、従業員の雇用形態(例:正社員、短時間正社員、アルバイト、契約社員など)を分類するための区分です。企業が従業員の勤務条件や労働時間、給与体系を適切に管理するための基礎情報となり、制度改正に伴う就業規則や雇用契約書の見直しにも密接に関わります。

「セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition」では、こうした雇用区分を企業独自の基準で自由に登録・編集することが可能です。さらに、雇用区分ごとに契約労働時間、残業集計ルール、変形労働制やフレックスタイム制の設定など、細かな勤怠条件を個別に設定できるため、制度改正に対応した柔軟な労務運用が実現できます。

《週20時間以上勤務の確認方法について》

「セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition」では、従業員の労働時間が一定の基準を超過または不足した場合に、アラートを表示する機能を搭載しています。

例えば、制度改正で重要となる「週20時間以上勤務」の判定に対して、週単位での労働時間が超過している従業員を自動で抽出し、管理者に通知する設定が可能です。アラートはタイムカード画面や集計画面に色付きで表示されるほか、メール通知とも連携できるため、見落としを防ぎ、社会保険の加入判定を効率的にサポートします。