社労士コラム

~労基署の監督指導による賃金不払事案増加!?うっかり勘違いしてしまう賃金不払に至るリスクとは~

- 監修者

- 社会保険労務士法人ヒューマンリソースマネージメント

特定社会保険労務士 馬場 栄

3,500社を超える企業の就業規則改定を行ってきた実績を持つ。

また、豊富な経験と最新の裁判傾向を踏まえた労務相談には定評があり、クラウド勤怠のイロハから給与計算実務までを踏まえたDX支援を得意としている。

https://www.human-rm.or.jp

目次

①労働基準監督署の監督指導による賃金不払事案が100億円超え!?

労働基準監督署では、毎年賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果として、1年間の対応件数を始めとした総評を公開しています。公開された情報には、業種ごとの内訳や実際の指導・送検内容が挙げられています。

令和5年の監督指導結果の内容は、以下のとおりとなりました。

①賃金不払の取り扱い件数…21,349件

⇒うち、賃金が支払われた件数は20,845件(全体比:98%)

②対象となった労働者数…181,903人

⇒うち、賃金が支払われた人数は174,809人(全体比:96%)

③支払の対象となった金額…101.9億円

⇒うち、賃金が支払われた金額は、92.8億円(全体比:91%)

賃金不払のみの件数にもかかわらず2万件にも達しており、引き続き多くの会社で賃金不払があると考えられます。

金額面でみると、支払の対象となった金額の101.9億円を1件当たりに換算すると約477,305円、労働者1人当たりに換算すると約56,018円(いずれも1円未満切り捨て)となります。

換算金額にすると高くない印象を受けますが、1事案における最大支払金額は、2.3億円に達しているケースもありました。

少ない不払賃金額であれば、指導後すみやかに支払ができると思います。しかし、高額で支払ができない場合はどうなるのでしょうか。

労働基準法102条に「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」と規定されています。つまり、監督指導により重大・悪質と判断された場合には、逮捕や送検する権限が与えられているということです。

従って、未払賃金を支払わない、是正勧告に従わず繰り返している場合には、逮捕や送検される可能性があります。

一方で、不払賃金の回収はどうでしょうか。

前述のとおり司法警察官としての権限は、労働基準監督官に与えられていますが、実際に不払賃金に関して、財産を差し押さえて労働者に渡すといった権限は与えられていません。

よって、指導または勧告により不払賃金の支払を促すにとどまることになります。

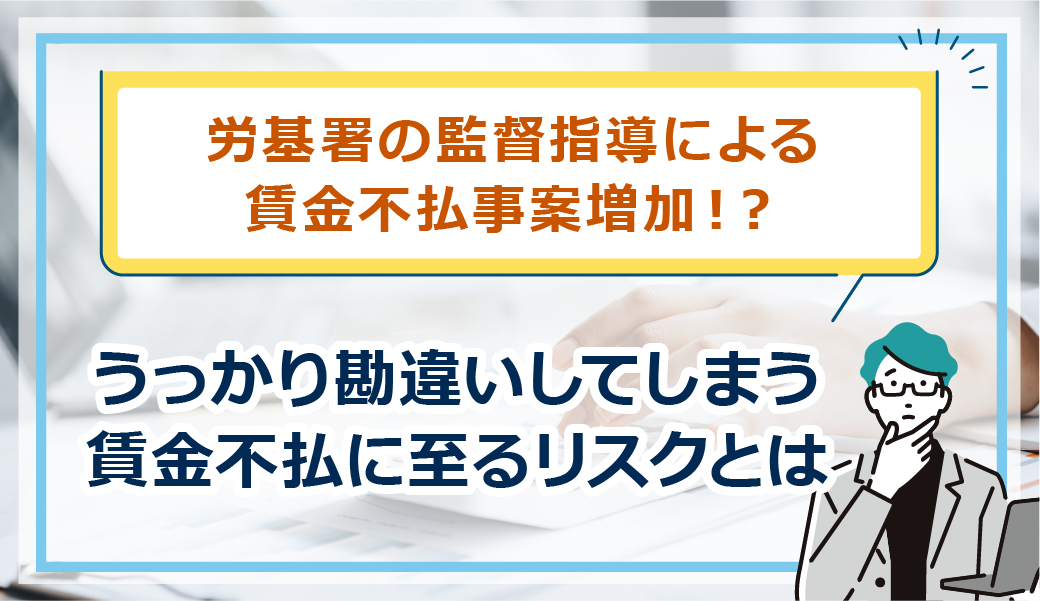

②労働基準監督署の監督指導の内容とは

労働基準監督官による監督指導はどのような内容で、どのような流れで行われるか解説します。

監督指導と呼ばれる立ち入り調査は大きく4つに分かれています。

①定期監督

毎年、各監督署で策定される監督指導計画に沿って実施される監督のことです。

②災害時監督

労働災害が起きたことを契機に行われる監督のことで、事案の大きさなどにより調査を行います。

③申告監督

名称のとおり、労働者から申告があった場合に行う監督のことです。申告された内容について内容の確認を行い、法違反や不利益を被っている場合などに調査を行います。

④再監督

監督を実施した後に是正勧告した違反が是正されたかどうかを確認するために行われる監督のことです。

具体的には下記の図のような流れで監督指導が行われます。

実際に監督指導を行う労働基準監督官は全国で約3,000人(令和4年時点)いますが、すべての事業場をカバーできていないのが現状です。

従って、定期監督を基本に、法違反の申告があった場合など、法違反の事案を優先的に指導する形で調査が行われています。

③どのようなケースが指導や送検となるのか

ここからは、公表された監督指導結果の中から指導・送検事例を取り上げていきます。

(1)【指導事例】労働時間記録と労働実態の乖離について

過重労働による労災請求をもとに、監督指導を実施。

労働時間をタイムカードにより出退勤時刻を把握し、残業時間は残業申請により把握。

しかし、監督署による聴取調査において、管理者が出退勤時刻と残業申請の時刻に乖離があった場合でも労働者へ実態の確認が不十分なまま黙認していたことが発覚。

出退勤記録と残業申請との間の乖離の原因究明および不払いとなっていた割増賃金を支払うよう指導。

この事例では、残業を申請制とする運用を採用していたが、出退勤時刻と差があることを認識しつつも労働者へ実態を確認せず、割増賃金を支払っていなかったケースとなります。

残業を申請制とすることは、残業時間抑制に一定の効果があると考えて導入するケースがあります。

しかし、残業を抑えるよう上司から強い圧力があり、実際は仕事をしているにもかかわらず申請できていない場合や一定の時間以内に収めるため過少に申請することも多く見受けられます。

このように実態と申請内容が乖離している場合には、労働基準監督署の調査における指摘や、不満に感じている労働者からの申告で発覚するリスクをともないます。

割増賃金の支払が高額になるケースもありますので、実態をきちんと反映できるように残業申請制を運用することが望まれます。

(2)【送検事例】時間外労働の賃金未払および監督官への虚偽陳述の疑い

外国人労働者から違法な時間外労働等の申告があり、申告監督を実施。

しかし監督の中で、タイムカードや賃金台帳を確認するも、申告内容の就労実態を確認できなかった。

詳しく捜査をすると、外国人労働者3名に対し、36協定による限度時間を超えて、月に113時間から123時間の時間外・休日労働の実態があり、割増賃金を約300万円支払っていないことが疑われた。

また、労働基準監督官に調査の過程で虚偽の陳述やタイムカードなど虚偽の記載をしたものを提出していたことが疑われた。

違法な時間外労働、割増賃金の未払、監督官への虚偽陳述といった複数の法違反の疑いがある事例です。この事例では、前回の監督指導でも違法な時間外労働および賃金未払の実態があり、より重大または悪質と判断された可能性があります。

監督官の調査において、意図せず事実と異なる内容を話してしまうこともあるかもしれません。

この事例も再度指導されることを恐れて虚偽陳述するに至ったのかもしれませんが、虚偽の陳述、回答拒否などは労働基準法120条で罰則の対象となりますので、送検されるリスクを高めてしまいます。

⇒引用:e-Gov法令検索(労働基準法120条)

監督指導が入る場合には、事実に即して誠実に対応することが求められます。

④自分の会社は大丈夫と思っている場合でもリスクは潜んでいる?

ここまで過去の事例を見てきましたが、自分の会社は大丈夫、と思っていませんか。賃金未払のリスクは、どの会社でも潜んでいる可能性があります。

(1)労働時間の一部を切り捨てしている、または計上していないケース

例えば、下記に該当していませんか。- ・労働時間の一部を切り捨てしている(15分未満の端数を一律で切り捨てなど)

- ・出勤前に会社指定の制服に会社で着替えるように指示をしている

実際にこれらは調査で見られる箇所となります。会社は労働時間として扱っていなくても、実態として使用者の指揮命令下にあると判断された場合には、労働時間と考えられ、賃金を支払う義務が発生する可能性があります。

これらのケースは、厚生労働省より労働時間の把握について改めて注意喚起がされていますので、参考にしてください。

⇒参考:労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(厚生労働省)

(2)こんなところに未払いのリスクが?

会社として認識していない未払賃金リスクがあります。

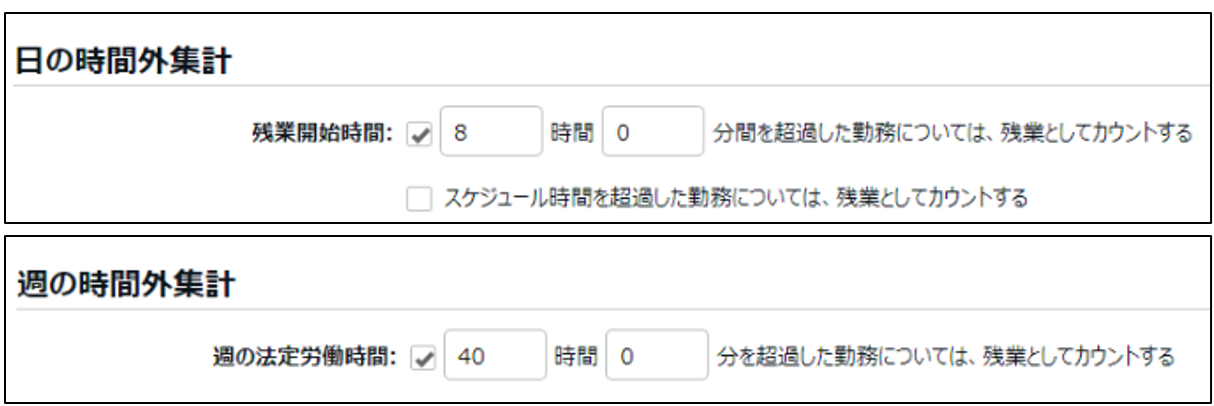

①就業規則と勤怠システムの設定が一致していない

例えば、就業規則に所定労働時間を超えた勤務に対して割増賃金(125%)を支払うと規定している一方、勤怠システムでは法定労働時間を超えた勤務のみ残業として集計している場合が該当します。

具体的には、1日の所定労働時間が7時間の原則的な働き方で、実際に9時間勤務をした場合、7時間を超えた2時間を残業とするのではなく、法定労働時間の8時間を超えた1時間を勤怠システムで残業としているケースです。

就業規則では7時間を超えた時間に割増賃金を支払うと規定しているため、1時間分の賃金未払が発生しています。集計値が正しいと思い給与計算を行っていると気づくことができないので、注意すべきポイントです。

②勤怠システムを使いこなせていない(設定が適切に行われていない)

勤怠システムの設定自体に誤りがあり、適切に集計できていないケースです。

残業の集計において、1日単位の残業時間は設定できているが、週単位の残業時間の集計が設定できていないケースなどが該当します。

法定労働時間は1日8時間、週40時間とされているため、週40時間を超えている時間は別途残業として集計する必要があります。

設定が適切に行われていないことで、このような法違反にもつながりますので、設定や集計値まできちんと確認しておく必要があります。

便利な勤怠システムですが、設定次第では未払賃金というリスクもともないます。特に勤怠システムの設定と就業規則の設定が相違しているケースは多く散見されますので、今一度チェックすることをお勧めいたします。

⑤賃金不払と言われないための解決策

これまでお伝えしてきたポイントを踏まえ、今一度規程や運用を確認することで、指導を受けるリスクを軽減させることができます。

改めて、下記のポイントを押さえておきましょう。

- ・労働時間の切り捨てをせず1分単位で勤怠集計をする

- ・残業集計は働き方に合わせて法律通りに行う(日、週、月、年の単位)

- ・就業規則に規定していないルールを勤怠システムで設定しない

- ・在社時間と労働時間の差を毎月1回労使で確認し、認識に相違がないようにする

しかし、確認をしていたとしても調査で、指導を受ける可能性もあるでしょう。その場合には、指導を受けたことを悲観的に捉えるのではなく、改善できるチャンスとプラスに捉えるとよいでしょう。

普段からリスクヘッジをしておくこと、気づいた段階ですみやかに改善をしておくことが何より肝要となります。

セコムトラストシステムズからのご紹介

最後に、セコムトラストシステムズから、時間外労働時間の把握に活用いただける便利な「セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition」の機能についてご紹介します。

《未申請残業通知機能》

残業時間の管理を申請制として運用している場合、セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Editionでは、出勤打刻時刻と出勤予定時刻、または退勤打刻時刻と退勤予定時刻に設定した基準値を超えた際、残業申請を忘れている(残業時間の未集計が発生した)可能性があるとして、従業員本人や管理者(上長など)にお知らせする機能を活用できます。

この機能を利用することで、会社が把握していない所で従業員が意図せず長時間労働をしていたといったリスクを防ぐことができます。

《週単位での残業時間の集計について》

セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Editionでは、「日の残業開始時間」と「週の残業開始時間」をそれぞれ設定することが可能です。両方の設定を行うことにより、意図しない集計漏れを防ぐことが可能です。