社労士コラム

~人事労務担当者必読!今すぐ取り組むべき&検討すべき法改正情報一挙公開!~

- 監修者

- 社会保険労務士法人ヒューマンリソースマネージメント

特定社会保険労務士 馬場 栄

3,500社を超える企業の就業規則改定を行ってきた実績を持つ。

また、豊富な経験と最新の裁判傾向を踏まえた労務相談には定評があり、クラウド勤怠のイロハから給与計算実務までを踏まえたDX支援を得意としている。

https://www.human-rm.or.jp

目次

早急な対応が必要?押さえておくべき育児・介護・高年齢に関する法改正

2025年は人事労務担当者に関わる多くの法改正があります。予定されている法改正のうち、特にキーとなる「育児・介護・高年齢」に関する内容を4月施行と10月施行に分けて解説していきます。

まず、2025年4月に施行される法改正は下記のとおりとなります。

■育児・介護休業関連

‹‹育児・介護休業法 ‹‹- ①子の看護休暇の見直し(義務)

- ②所定外労働の制限の対象者拡大(義務)

- ③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加

- ④育児のためのテレワーク導入(努力義務)

- ⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)

- ⑥介護休業を取得できる労働者の要件緩和

- ⑦介護休業離職防止のための雇用環境整備(義務)

- ⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務)

- ⑨介護のためのテレワーク導入(努力義務)

※太字箇所は、就業規則ないしは労使協定の見直しが必要です。

‹‹雇用保険法››- ⑩育児休業給付の給付率引上げ

- ⑪育児時短就業給付の創設

■高年齢者関連

‹‹雇用保険法››- ⑫高年齢雇用継続給付金の給付率変更

- ⑬高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了

これより、各項目について取り上げていきます。

5つの義務を始めとした育児・介護休業法の改正ポイント

改正箇所が多い育児・介護休業に関する内容をまとめて解説します。

① 子の看護休暇の見直し(義務)

現在の「子の看護休暇」は、2025年4月から「子の看護等休暇」に名称変更され、以下のように拡充されます。

・対象年齢:小学校就学前から小学校3年生修了まで拡大

・取得事由:感染症による学級閉鎖、入学式等も取得事由に追加

・対象者:労使協定で除外できる「勤続6か月未満の労働者」を廃止し、週の所定労働時間が2日以下の労働者のみ除外対象

② 所定外労働の制限(残業免除)の対象者拡大(義務)

所定外労働の制限(残業免除)は、現行法では3歳までの子を養育する労働者が対象ですが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されます。

対象となる労働者から請求があった場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、認める必要があります。この「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、単に「事業の運営上所定外労働が必要」ということのみで拒むことは許されないとされています。

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

短時間勤務(3歳未満)を講じることが困難と認められる業務に就く労働者を労使協定で除外することができますが、その場合には代替措置を講じる必要があります。時差出勤等が現行の内容ですが、その中にテレワークが追加されます。

④育児のためのテレワーク導入(努力義務)

3歳未満の子を養育する労働者に対して、テレワークも選択できるようにする努力義務が会社に課されます。全事業主が幅広くテレワークの導入に努める必要がある点が③とは異なる点となります。

⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)現行では、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える企業に、毎年1回以上、育児休業の取得状況を公表する義務が課されていますが、2025年4月以降は300人超の企業が追加で対象となります。

具体的な公表内容等については下記のリーフレットをご確認ください。

⇒参考:2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員300人超1,000人以下の企業にも義務化されます(厚生労働省)

労使協定で除外できる「勤続6か月未満の労働者」を廃止し、週の所定労働時間が2日以下の労働者のみ除外対象となります。

⑦ 介護休業離職防止のための雇用環境の整備(義務)介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう、労働者に対する研修の実施や相談窓口の設置など、いずれかを選択して雇用環境整備の措置を講じる必要があります。

⑧介護離職防止のための個別周知・意向確認等(義務)労働者から家族の介護に直面した旨の申し出があったときは、介護休業や介護両立支援制度等について個別に周知・意向確認することが義務化されます。また、40歳になった労働者へ介護両立支援等の情報提供することも併せて義務となります。

⑨ 介護のためのテレワーク導入(努力義務)要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが努力義務として課されます。

⇒関連リンク:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)育児をする労働者への追加給付で大きな後押し!?

ここでは、育児休業や時短勤務をする労働者への追加給付について解説します。

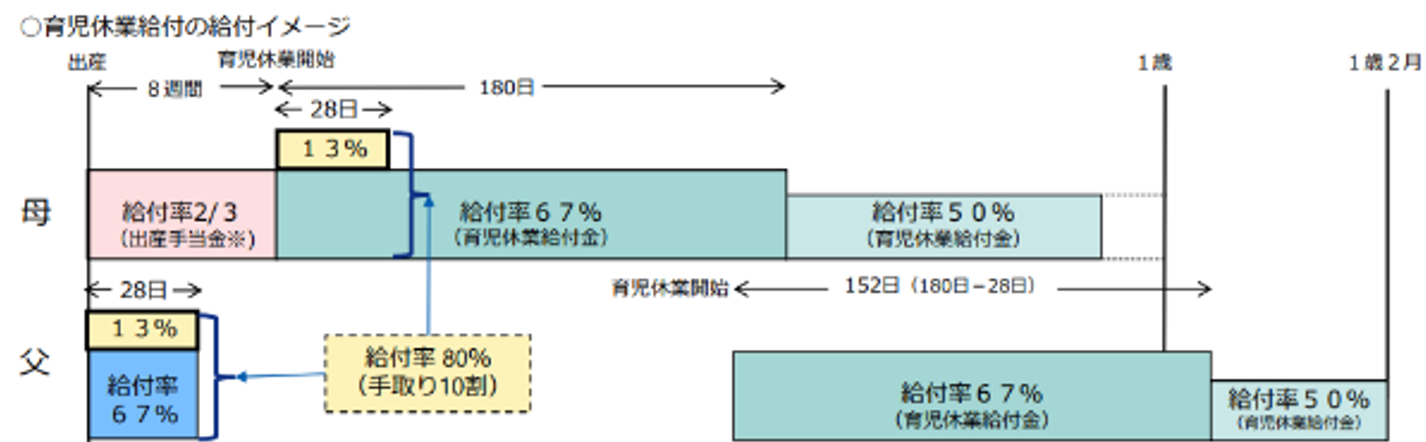

⑩育児休業給付の給付率引上げ出生後休業支援給付は、夫婦双方が育児休業を取得した場合に適用される制度で、通常の育児休業給付に最大28日間、13%が上乗せされます。

従来の育児休業給付金は、休業開始から180日間は休業前賃金の67%相当額が支給されていましたが、この新制度により13%が追加され、合計で80%となります。80%という水準は手取り額に相当するため、最大28日間は育児休業を取得しても実質的な収入の低下がないことを意味します。

⇒出展:子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の概要(厚生労働省)

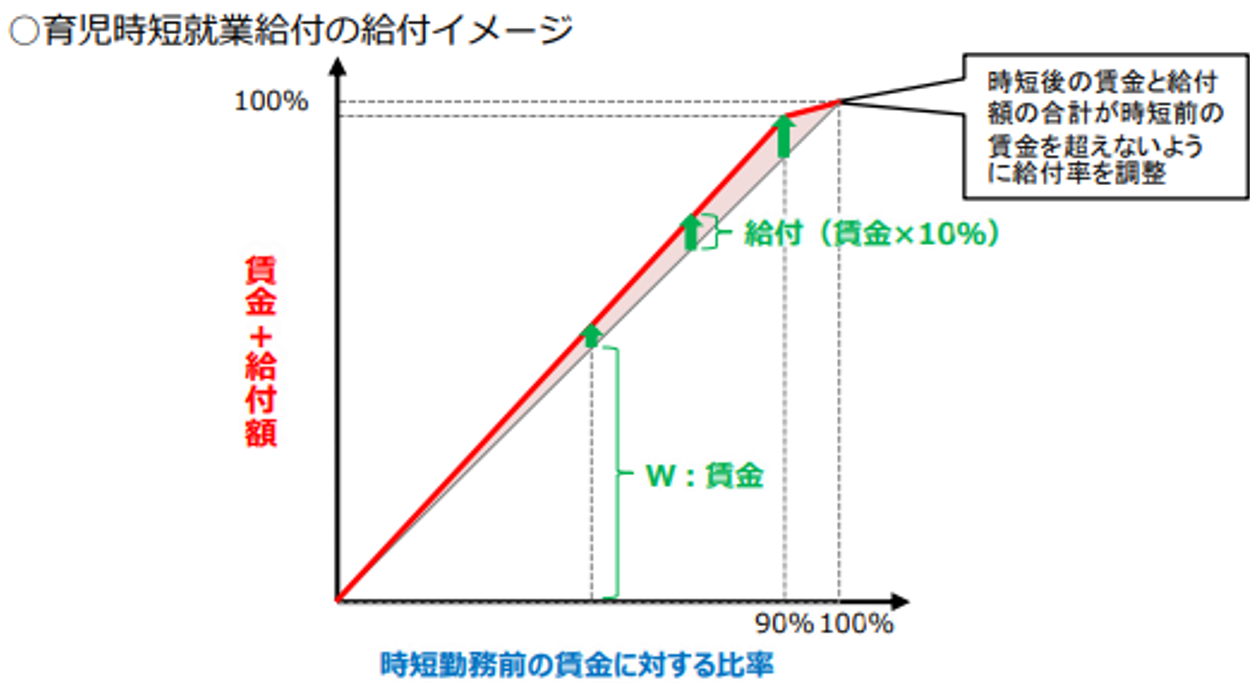

⑪「育児時短就業給付」の創設育児時短就業給付とは、2歳未満の子を養育するために時短勤務で就業している労働者に対して、低下した収入を補う目的で支給される給付金です。

要件を満たすことで、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が給付されます。

これから大きなカギを握る高年齢者に関する改正とは

ここでは、高年齢者に関する法改正を取り上げていきます。

⑫高年齢雇用継続給付金の給付率変更

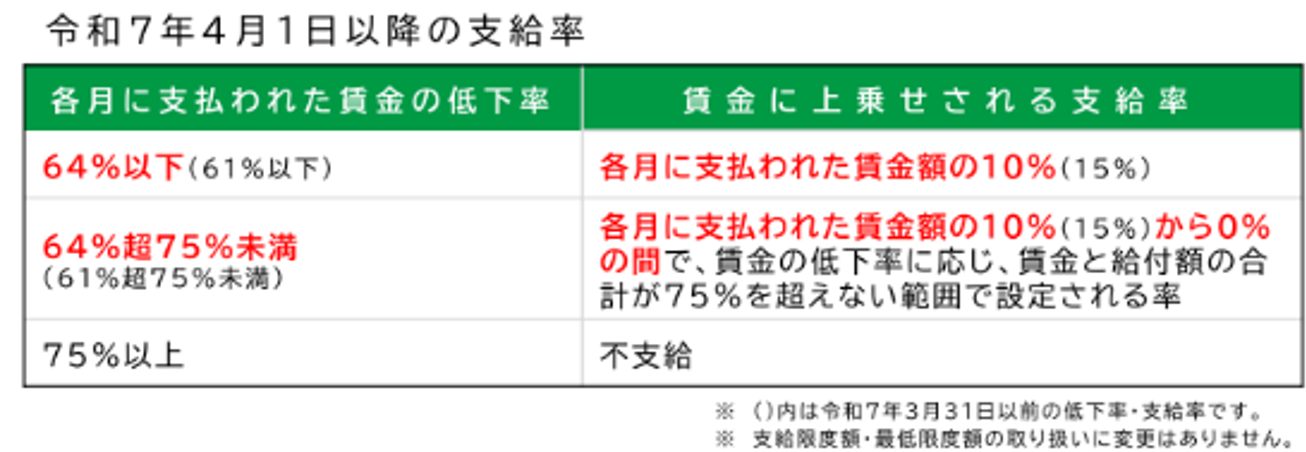

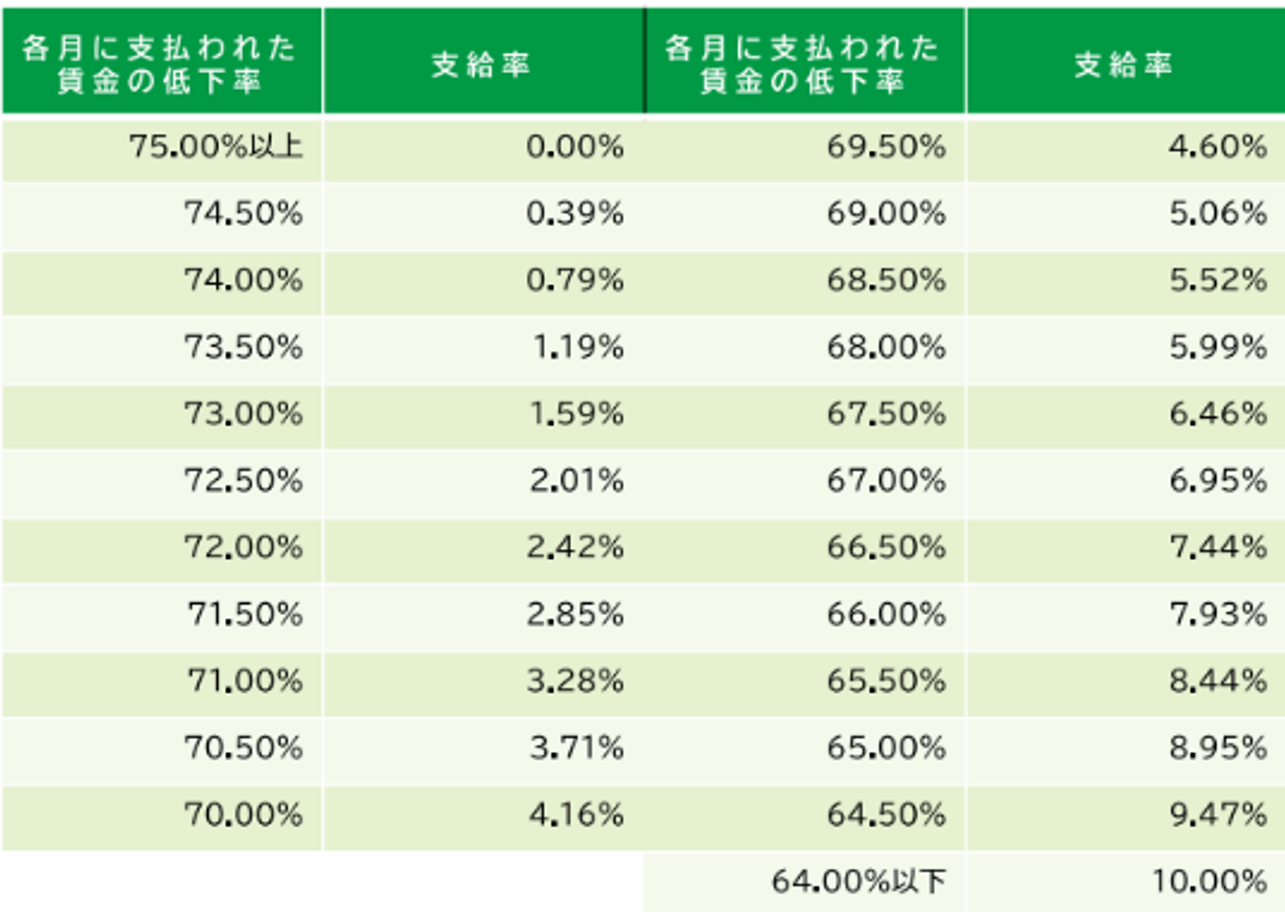

2025年4月から高年齢雇用継続給付金の給付率が原則15%から10%に縮小されます。

給付金は従来、賃金と給付額の合計が60歳到達時点の賃金に比べて61%を超え75%未満の場合は給付額が段階的に減少しますが、2025年4月以降は64%(従来は61%)を超え75%未満の場合に給付額が段階的に減少となります。75%を超える場合は不支給となる要件は変更ありません。

⇒出展:令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省HP)

⑬高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了平成24年までに、労使協定で継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その措置が2025年3月31日で終了となります。

2025年4月1日以降は、下記の措置を講じる必要があります。

・定年制の廃止

・65歳までの定年の引き上げ

・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

4月だけではない!?10月にも控える育児に関する重要な法改正とは

2025年10月に施行される法改正は下記のとおりとなります。

‹‹育児・介護休業法››- ①柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)

- ②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)

※太字箇所は、就業規則の見直しが必要です。

①柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、下記の5つのうちから2つ以上を選択して措置を講じる必要があります。

・始業時間等の変更

・テレワーク等(月に10日以上利用できるもの)

・保育施設の設置運営等

・就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇

(養育両立支援休暇)の付与(年10日以上の付与)

・短時間勤務制度

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳に満たない子を養育する労働者に、上記の「①柔軟な働き方を実現するための措置等」に関して、子が3歳になるまでの適切な時期に個別の周知と利用の意向の確認をしなければなりません。

②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

労働者本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た時、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に仕事と育児の両立に関する下記の事項について意向を聴取する必要があります。

・勤務時間帯

・勤務地

・両立支援制度等の利用期間

・仕事と育児の両立に資する就業の条件

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

会社は、「(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取」にて聴取した意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

法改正を踏まえて今すぐ行動・検討すべきこと

(1)対応すべき法改正の整理&規程の整備を早急に実施

今回の法改正は、就業規則等の見直しや労使協定の締結し直しを伴う内容のものがあります。従業員代表の選出を行うこと、実施時期が年度末に差し掛かることを考えるとすみやかに検討に入る必要があるでしょう。

(2)60歳以上の労働者に対する待遇の見直しの実施

前述のとおり、高年齢雇用継続給付の給付率が見直しされ、15%から10%に減額されます。

この高年齢雇用継続給付による補塡を見込んで賃金を決定している会社は、現状のままの場合労働者の総収入が減少してしまいます。令和7年4月1日以降に60歳を迎える労働者が減額の対象となるため、令和7年3月31日以前に60歳を迎えている方とのバランスを考えつつ、賃金を見直しする必要があります。

近年の労働力不足を考えると60歳以上の労働者も大変貴重な人材となります。この機会に賃金だけでなく業務内容や責任の範囲等の見直しを検討するとよいでしょう。

(3)雇用契約書で個別の周知・意向確認を検討

個別の周知・意向確認は、妊娠・出産を申し出た場合や、介護を申し出た場合だけでなく、労働者が40歳になった際や子が3歳になる前など時期が指定されていますので、事務担当者の負担が増えることが予想されます。

法律に沿って個別の周知・意向確認を行うと手続きが漏れてしまう可能性があります。このようなケースに備えて、「雇用契約書で個別の周知・意向確認を行うこと」を検討してみてはいかがでしょうか。

一般的に雇用契約書は入社した後に交わすケースは多くないと思われますが、入社後も毎年雇用契約書を交わしておくことを弊社では提案しています。その理由としては、毎年1回労働条件や就業ルールを雇用契約書で確認し、合意を得ておくことで労使トラブルを未然に防ぐことが期待されるからです。

この毎年雇用契約書を交わす際に、労働者の育児や介護の状況を踏まえ、個別の周知や意向確認を同時に実施することで、年齢を契機とした周知や意向確認の漏れ、制度を知らなかったというトラブルも未然に防ぐことができますので、ぜひ検討してみてください。

セコムトラストシステムズからのご紹介

最後に、セコムトラストシステムズから、育児休業や介護休業に関する「セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition」の機能についてご紹介します。

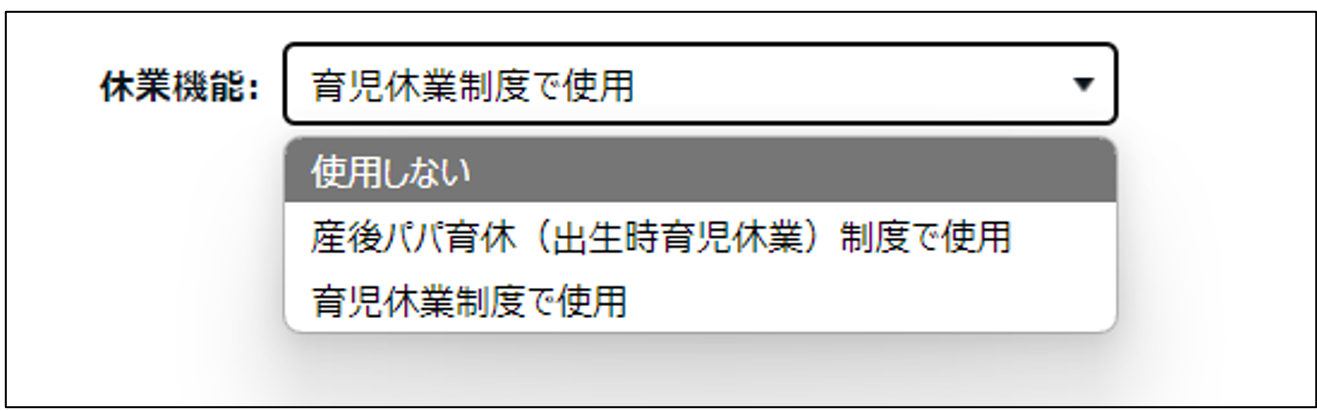

《育児・介護休業について》

セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Editionでは、育児休業の方法として“産前産後休業”、“産後パパ育休(出生時育児休業)”、育児休業等必要な休暇を自由に作成いただき、それぞれ取得管理をおこなうことができます。

これにより、柔軟な働き方を実現するための適切な対応を行うことが可能です。

同様に、介護休業も必要なタイミングで必要な日数を従業員ごとに管理できます。

育児・介護休業以外にも各企業独自の休暇・休業などを個別に管理することが可能です。

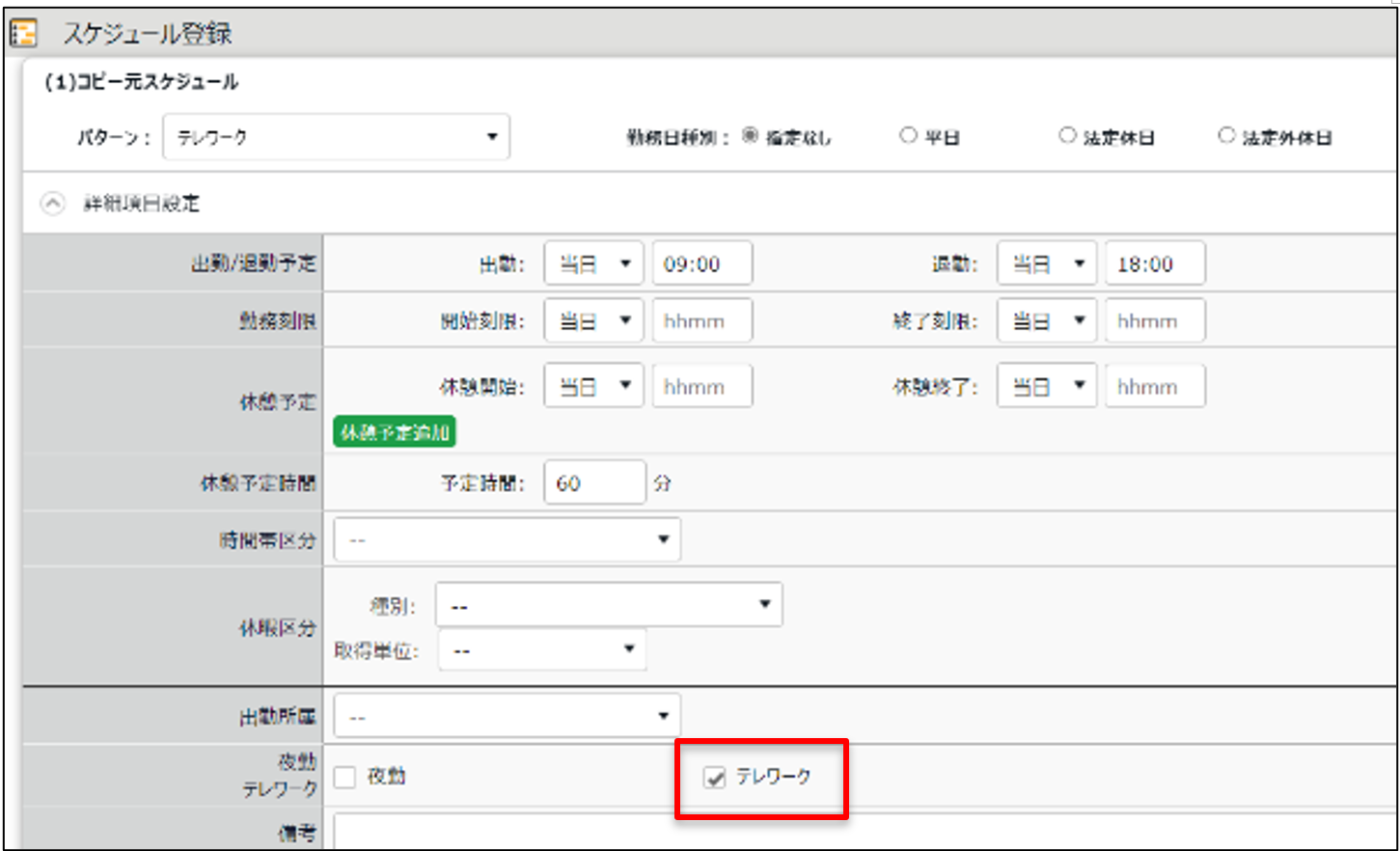

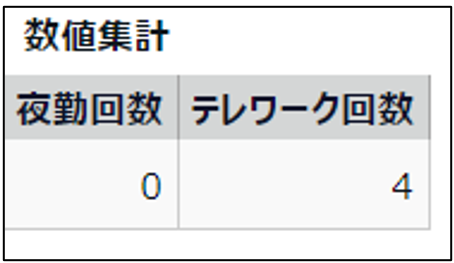

《在宅勤務(テレワーク)時の労務管理について》

育児・介護と業務の両立支援のためにテレワーク導入の努力義務が定められるにあたり、企業は在宅勤務(テレワーク)時の正しい労務管理が求められます。

セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Editionでは多数の打刻手段から適切な方法を選択できるため、様々な勤務場所での労務管理にも対応可能です。また、育児・介護に関わらず、テレワークを部分的にでも取り入れることは、BCP対策や従業員満足度の向上にもつながります。テレワークの回数をカウントする機能も備えているため、幅広い労務管理に役立てていただけます。