- TOP

- サービス一覧

- 災害対策・BCP

- セコム安否確認サービスシリーズ

- 安否確認とは?企業の実施目的やシステム選びのポイントを解説

企業の実施目的やシステム選びのポイントを解説

安否確認とは?

安否確認とは、災害や事故などの緊急事態発生時に、スタッフの生存状況や健康状態、所在地などを把握するための活動です。人命保護と事業継続の両面で、重要な初動対応の基盤となります。

本記事では、「安否確認とは何か」「なぜ企業で必要なのか」と疑問を持つ方に向けて、安否確認の目的や方法から、導入時に役立つシステム選びのポイントまでわかりやすく解説します。

1. 安否確認の意味

企業における安否確認とは、地震や台風などの大規模災害時に従業員やその家族の無事を確認する取り組みを指します。混乱が生じやすい災害時、迅速に救援や支援を行い、企業が災害後も素早く対応を取り続けるための基盤となります。

企業は普段から安否確認の仕組みを整え、緊急時にも確実に機能する体制を整えておくことが必要です。

2. 安否確認で確認すること

主に以下の内容を把握し、企業としての初動対応や事業継続の判断に役立てます。

取引先の状況も把握することで、サプライチェーンへの影響や今後の対策を検討する材料になります。

- 従業員とその家族の安否状況

- 緊急対応や出勤の可否

- 取引先や関係企業の被害状況

-center

-default

3. 安否確認の目的

安否確認の目的は以下の3つです。

3.1. 事業を継続させるため

従業員の安否を迅速に確認することで、事業継続のための人員配置が可能になります。 例えば、地震発生後に従業員の50%が出社可能と判明すれば、限られたリソースでどの業務を優先するかの意思決定ができます。

また、事業所や周辺地域の被害状況、交通機関の運行状況など、集まった報告内容を分析することで適切な対応が可能になります。

3.2. 従業員に安心を提供するため

企業には労働契約に基づく安全配慮義務があり、災害時にも従業員の安全確保を行う責任があります。

特に、勤務時間外に災害が発生すると従業員は孤立感や不安を感じやすく、企業からの的確な情報提供や指示があることで安心感を得られます。

従業員の家族の状況も把握できれば、無理な出社などによる二次災害の防止にもつながります。

企業には労働契約に基づく安全配慮義務があり、災害時にも従業員の安全確保を行う責任があります。

3.3. 取引先に安心を提供するため

緊急時、企業は取引先への正しい情報発信が求められます。従業員や施設の状況を正確に把握し、具体的な事業継続の見通しや復旧計画を取引先に提供することで、安心感を与えるとともに信頼関係の強化につながります。

4. 安否確認の方法

各手段の特長やメリット・デメリットを理解し、複数の連絡手段を組み合わせた体制を構築することが重要です。

| 手段 | 特長・活用のポイントなど | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 電話 |

|

|

|

| メール |

|

|

|

| ビジネスチャット |

|

|

|

| SNS (X、LINE、Facebookなど) |

|

|

|

| 災害伝言 ダイヤル171 |

|

|

|

| 安否確認システム |

|

|

参照:総務省|災害時には「災害用伝言サービス」やメールを御活用ください

参照:NTT東日本|災害用伝言ダイヤル(171)

5. 安否確認システムとは

ここでは、安否確認システムについて詳しく解説します。

5.1. 安否確認システムの必要性・メリット

企業の災害対策において、安否確認システムは不可欠なツールとなりつつあります。災害時の通信障害環境下でも、メール・SMS・プッシュ通知など複数の連絡経路を自動的に切り替えることで連絡到達率を高められます。

また、一斉送信や自動再送信、未回答者への追跡機能などにより、災害対策本部の人的リソースを本来の復旧活動に集中させることが可能です。さらに、専用システムならではのセキュリティ対策により、従業員の個人情報や所在地情報などの機密データを保護できます。

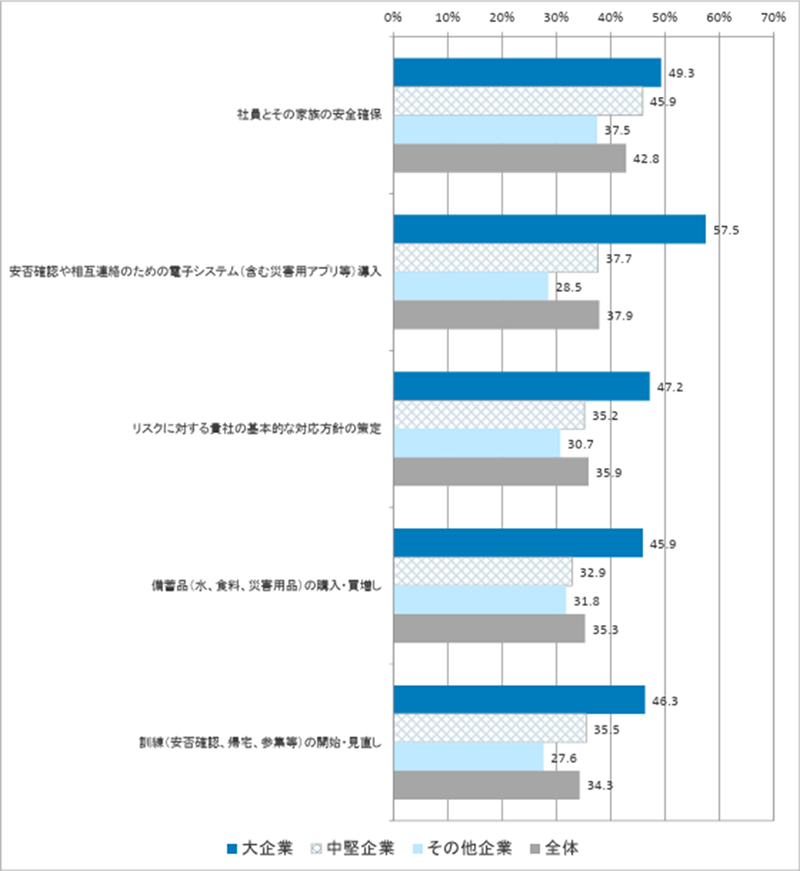

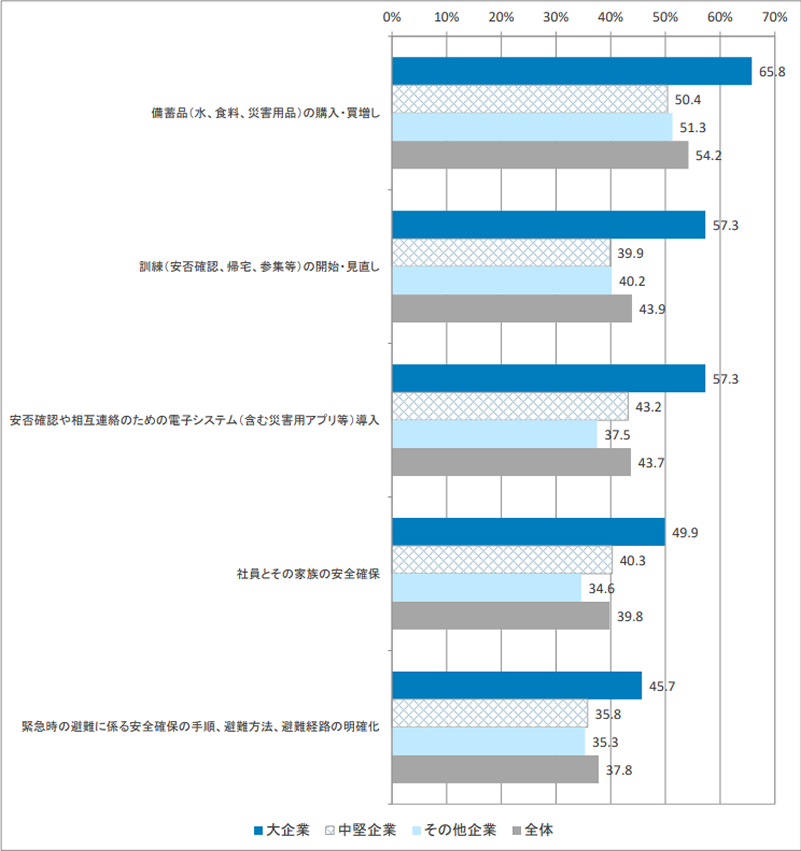

なお、内閣府の調査によれば、被災企業が有効だった取組として安否確認システムは2位にランクインしており、被災後の新規導入も4位と高い評価を得ています。この結果は、実際の災害経験を通じて安否確認システムの実効性が広く認識されたといえるでしょう。

中でもセコムトラストシステムズの「セコム安否確認サービス」は、セキュリティ事業で培った緊急時対応の経験とノウハウが凝縮された信頼性の高いサービスです。すべてを機械任せにせず、24時間365日体制でのオペレーション力により、万一の際にも確実に対応いたします。

さらに、「お客様の声」を基に改善を重ねてきた“本当に役立つ機能”が充実しており、現場の実務に合わせた使い勝手の良さが特長です。災害時の安心と事業継続を支える強力なパートナーとして、多くの企業から支持をいただいております。

図表 2-7 被害を受けた際に有効であった取組(全体上位5項目)

参照:内閣府|企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査

【複数回答、n=946、対象:日本で発生した地震や水害などの自然災害により実際に事業の継続に直接被害を受けた、間接被害を受けたまたは直接、間接被害の両方を受けた企業】

図表 2-8 被害後も実施している取組、

及び被害後に新たに実施した取組等(全体上位 5 項目)

参照:内閣府|企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査

【複数回答、n=946、対象:日本で発生した地震や水害などの自然災害により実際に事業の継続に直接被害を受けた、間接被害を受けたまたは直接、間接被害の両方を受けた企業】

5.2. 安否確認システムの機能

安否確認システムには、緊急時でもスムーズな対応が可能となる多様な機能が搭載されています。主な機能は以下の通りです。

| 主な機能 | 特長 |

|---|---|

| 代行送信機能 | 災害発生時に、お客様の管理者に代わって、 セコムトラストシステムズが対象の従業員に安否確認の送信を実行する |

| 緊急連絡網機能 | 組織構成に応じた連絡体制を柔軟に構築 |

| 災害訓練機能 | 定期的な訓練で従業員の意識を高める |

| 位置情報通知機能 | 従業員の現在地を迅速に把握できる |

| メールアドレス クリーニング機能 |

無効なアドレスを自動でレポートする |

| グループ管理機能 | 部署や勤務地ごとの管理が簡単になる |

| 自主報告機能 | 従業員自身が状況を報告できる |

| 感染症確認機能 | 健康状態の報告にも対応する |

| 英語対応機能 | 多国籍な従業員にも配慮できる |

| 運用サポート機能 | 専門スタッフによるサポート体制がある |

これらの機能により、担当者の負担を軽減し、緊急時でも確実に安否確認を進められます。

5.3. 安否確認システムを選ぶ際のポイント

安否確認システムを選ぶ際は、注意したい点が4つあります。

5.3.1. 誰でも使いやすいシンプルな操作性か

安否確認システムを選ぶ際は、誰でも簡単に使えることが重要なポイントです。災害時は多くの方が慌てており、普段使い慣れていないデバイスでは予想以上に時間がかかる可能性があります。

そのため、パソコンやスマートフォンだけでなく、ガラケーや固定電話でも対応できるシステムの導入が理想的です。また、外国籍の従業員がいる場合は、多言語に対応しているかどうかも念頭に置きましょう。

シンプルな操作で回答やメッセージ送信ができ、管理画面でも状況を一目で把握できる仕様であれば、非常時でも安心して運用できます。

5.3.2. 個人情報は保護されているか

安否確認システムを導入する際には、従業員全員のプライバシーをしっかり守れる体制が整っているかを確認することが重要です。従業員が安心して連絡先を登録できるよう、個人情報が外部に漏洩しないセキュリティ環境が求められます。

例えば、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得しているシステムや、高水準のセキュリティ対策を講じたサーバー環境を採用しているかどうかが判断材料となります。

また、管理者が従業員の登録連絡先を直接閲覧できないシステムであれば、安心して登録でき、回答率の向上にもつながるでしょう。情報管理の信頼性が高く、本人のみが自分の連絡情報を確認・修正できる仕様では、従業員の不安も軽減され、企業としても安心して運用できます。

5.3.3. 双方向での連絡が可能か

緊急時には一斉配信だけでなく、返答のない従業員に再送信を行ったり、回答に応じて個別の対応を指示したりと、柔軟な対応が必要です。

1対1での双方向の連絡が可能なシステムであれば、別のツールを併用する必要がなく、情報の混乱も避けられます。また、自動で再通知を行う機能があれば、回答漏れを防ぎ、迅速な安否確認にもつながります。

5.3.4. 普段から利用できるか

安否確認システムは災害時のための手段と思われがちですが、日常的に活用できる機能があれば、いざというときにも迷わず操作できます。

例えば、感染症が流行した際には、従業員の体調報告や検温データの提出に活用された事例があります。また、自社のアンケートとして従業員の意見を集めるツールとして活用するのもおすすめです。

中には気象庁の気象情報や交通情報を自動で配信する機能を備えたシステムもあり、普段の業務に役立てることで、自然と使い方に慣れておけます。

セコムトラストシステムズの安否確認システムは導入実績国内No.1※1の安否確認サービスです。

災害発生時に社員・家族の安否確認や事業所の被災確認の初動を速やかに把握できるよう、専門スタッフがトータルにサポートします。 直感的な操作が可能で、災害時に役立つ様々な標準機能を搭載しております。

※1 法人向けの安否確認サービスにおいて、「契約社数 No.1」「利用者数 No.1」(エクスクリエ調査:2024年11月現在)

調査概要および調査方法:安否確認サービスを対象としたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間:2024年11月6日(水)~11月14日(木)

調査実施会社:株式会社エクスクリエ

比較対象企業:安否確認サービス展開企業 15社

6. 安否確認をするときに気を付けること

安否確認を実施する際に、注意したいポイントを5つまとめました。ぜひ参考にしてください。

6.1 連絡手段を統一する

安否確認を行う際には、連絡手段を統一しておくことが非常に大切です。従業員ごとにメールや電話、チャットアプリなど異なる手段を使って連絡を取ろうとすると、対応に時間がかかり、確認漏れが発生するリスクが高まります。

また、誰に何を送信したかの管理が難しくなり、緊急時に対応の優先順位がつけにくくなるかもしれません。連絡手段を一元化しておけば、情報の集約・把握が容易になり、スムーズな安否確認が可能になります。

6.2. 連絡内容を定めておく

災害時などの状況では、従業員も混乱しているため、複雑な連絡内容を決めてしまうと回答しにくくなります。そのため、まずは本人および家族の安否や現在地など、最低限の情報を簡潔に尋ねるようにしましょう。

その後、安全が確認できた従業員に対して、出社の可否や待機指示など、必要に応じた連絡を段階的に行う構成にすることで、的確な対応が可能になります。

6.3. 集計・可視化の方法を決めておく

安否確認の結果を迅速に把握し、スムーズな対応につなげるためには、あらかじめ集計や可視化の方法を決めておくことが重要です。

例えば、回答状況を一覧表で整理でき、従業員の所在や状況を地図上で可視化できる仕組みがあると、全体像を把握しやすくなります。緊急時は時間との戦いでもあります。誰が無事で誰とまだ連絡が取れていないかを、瞬時に見極められる体制を整えておくと、混乱を抑えられるでしょう。

6.4. 安否確認方法を周知・訓練しておく

災害時にスムーズな安否確認を行うためには、普段から実施する方法を従業員にしっかりと周知し、定期的に訓練を行うことが大切です。

緊急事態発生時は混乱する状況となり、初めて使用するシステムや複雑な手順では適切に機能しません。このため、全従業員が安否確認の方法を十分に理解しておくことが危機対応の成否を左右します。

また、訓練を通じて発見される不具合や運用上の課題は、実際の災害前に改善できる貴重な機会となります。

6.5. 個人情報の保護に注意する

安否確認のために収集・使用される従業員の電話番号やメールアドレス、住所、家族情報などは個人情報です。個人情報は、災害時における人命保護という目的のために必要ですが、同時に厳重な管理が必要です。

連絡網や安否確認リストを作成・保管する際は、アクセス権が限られた担当者を決め、必要に応じて情報の閲覧範囲を制限しなくてはなりません。

特に、紙の連絡リストやエクセルファイルなどで管理する場合は、保管場所の施錠や電子データの暗号化など基本的な対策を徹底しましょう。

7. まとめ

安否確認は、企業が従業員の安全と事業継続を守る上で欠かせない取り組みです。非常時に事態を正確に把握するには、誰でも使いやすいシステムを選ぶ必要があります。

また、日常的な活用や訓練を通じて運用に慣れておくことで、緊急時にもスムーズな対応が可能です。

セコム安否確認サービスは、危機管理の最前線で企業を支える国内実績No.1の安否確認サービスです。大規模地震や風水害、感染症拡大、インフラ障害などさまざまな緊急事態において、従業員と家族の安否、事業所の被災状況を迅速に把握できる体制を構築します。

専門スタッフによる24時間体制のバックアップにより、災害発生時の初動対応から事業継続・早期再開までをきめ細かくサポートします。

自社に合ったオプション機能のご用意もありますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。